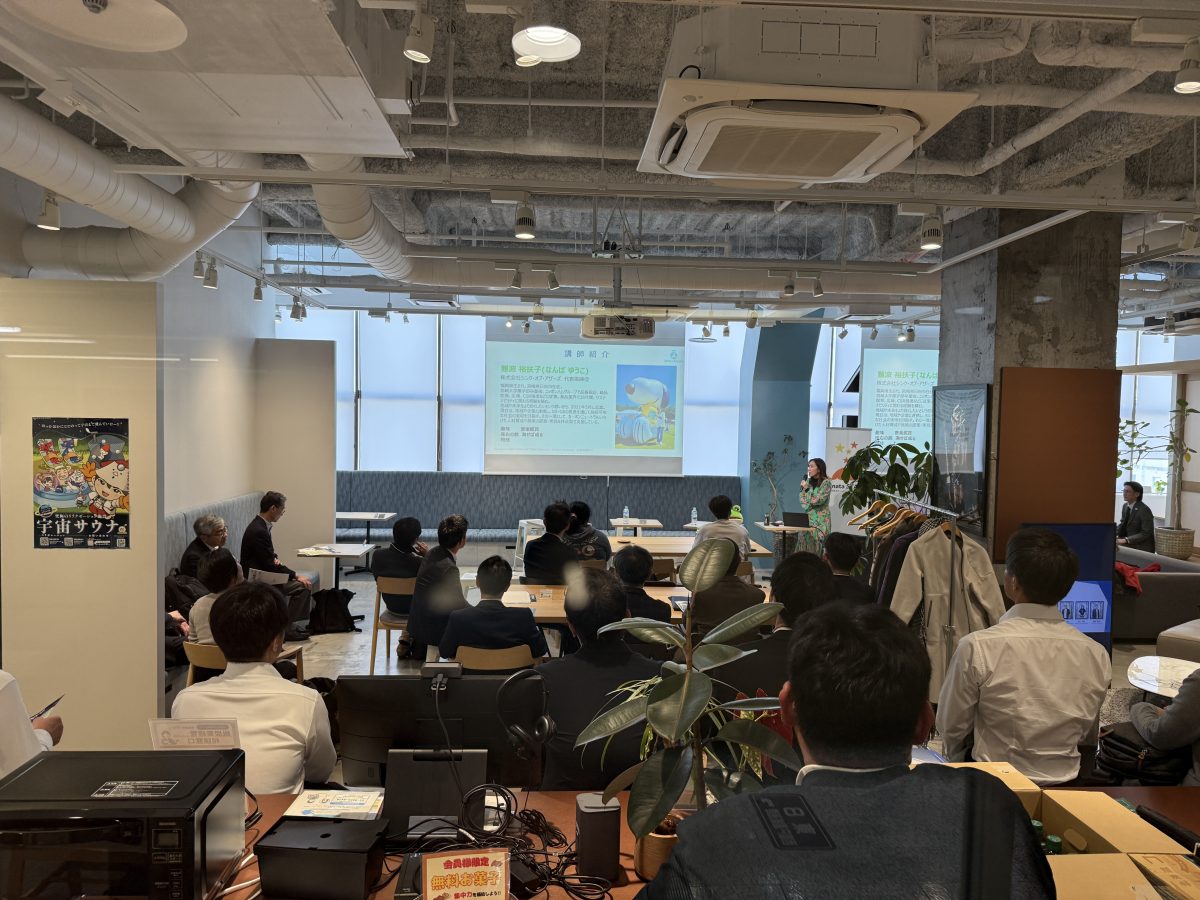

カーボンニュートラルセミナーを開催しました

今日は、今更聞けないカーボンニュートラルセミナーを開催しました。

シンク・オブ・アザーズ難波先生によるキーノートスピーチ、江夏石油の江夏さん、花菱塗装技研工業の吉野さん、難波先生によるパネルディスカッション、ピエクレックスさんによるパートナー募集ピッチが行われました。

難波先生の圧倒的な情報量のキーノートは目から鱗の話ばかり。世界中でどこがGX、SXで主導権を握るかの戦いが地球規模で行われている、とのこと(下記講演内容をご参照ください)

江夏石油江夏専務、花菱塗装技研工業の吉野次長の自社でのカーボンニュートラルの取り組みの発表は、ここ宮崎でここまで深く取り組んでいる企業があるんだ、と驚きと共に社長のリーダーシップと、社員一丸となった取り組みの結果着実に効果が出ている、ということでした。

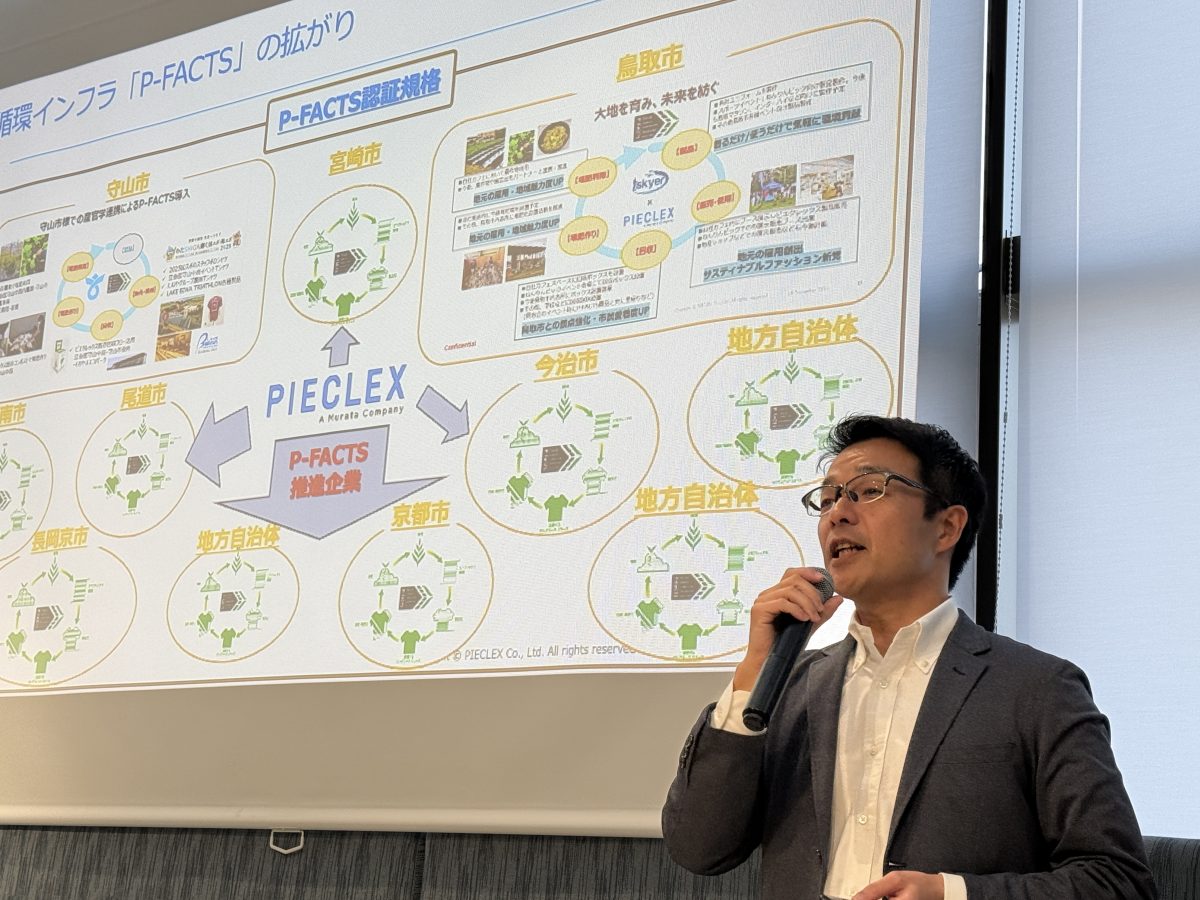

後半は、ピエクレックスさん(村田製作所初スタートアップ)は土に帰るTシャツなどのプロダクトを作っている企業。日本の繊維製品「ごみ」を、「ごみ」から「堆肥という資源」に生まれ変わらせ、植物・農作物を育む仕組み(P-FACTS)が紹介され宮崎の事業者さんと連携し共に循環型経済を作りましょうというパートナー募集ピッチでした。

今回もATOMicaさんの会場が満席になるほどの大盛況。GXの注目が上がってきているもののそもそもの理解が足りない、自社にどう活かしたらいいのかわからない、というたくさんのペインをお聞きできました。それに対しての一定の解決策の1つを示せたのではないかと思います。

このセミナーはシリーズ化し理念と共に製品化含めた事業へ育てていきたいと思います。

【開催レポート】

シンク・オブ・アザーズ難波先生による基調講演

「気づけば、地球が赤信号だった」──私たちが見過ごしてきた“変化”の正体

今年の夏、何回「暑すぎる」と感じましたか?毎年のように起きる異常気象、大型台風、山火事。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は2021年、「地球温暖化は疑いようのない事実であり、その主な原因は人間の活動である」と明言しました。

これは未来の話ではなく、今、まさに起きている現実です。

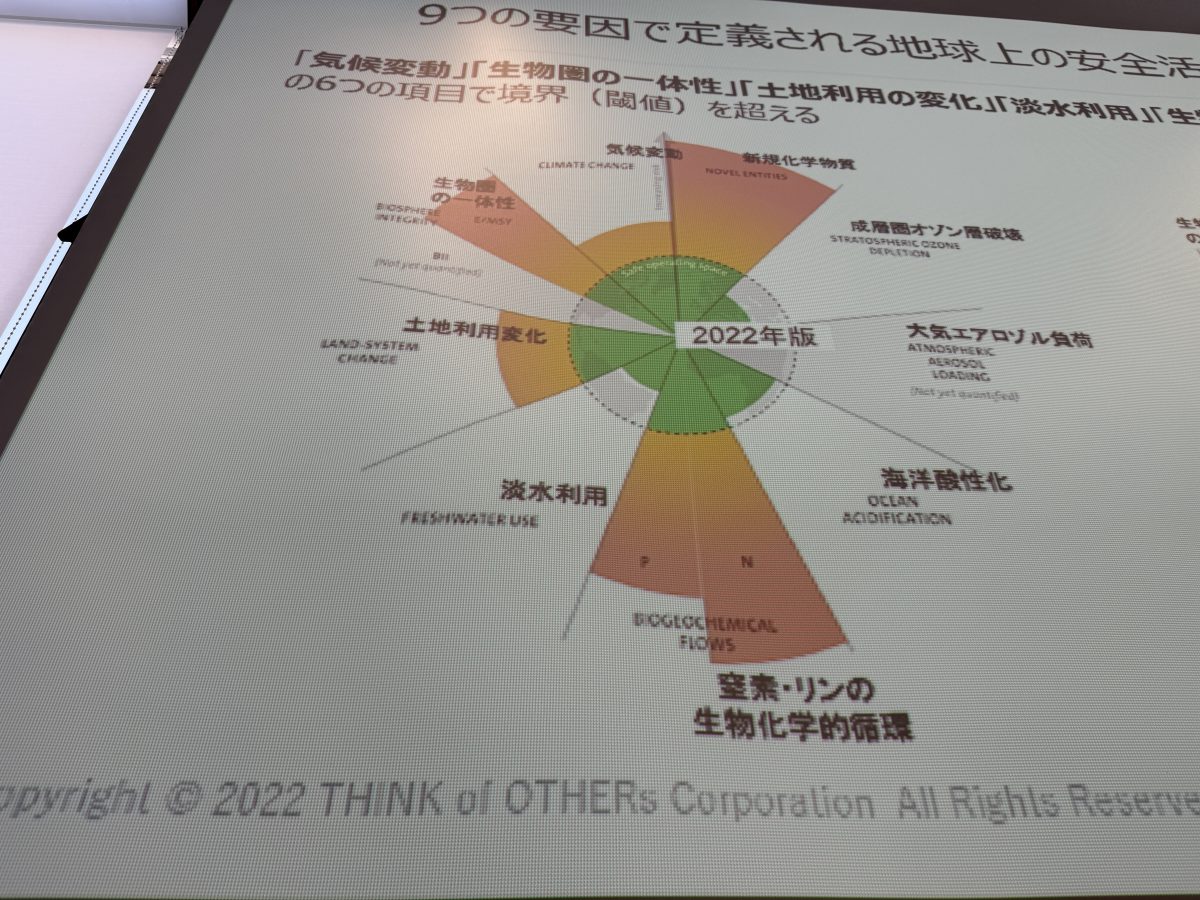

科学者たちは「プラネタリーバウンダリー(地球の限界)」という概念を使い、私たちの暮らしがどれほど自然のバランスを壊しているかを警告しています。特に深刻なのは、気候変動と生物圏の変化です。これらは環境だけでなく、経済や私たちの生活そのものに大きな影響を与える可能性があります。

たとえば日本では、エネルギーの多くを海外の化石燃料に頼っており、価格の変動や供給の不安定さが常にリスクとなっています。そうした背景の中、日本は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという目標を掲げ、省エネや再生可能エネルギーの導入を進めています。

しかし、これは単なる「環境問題」ではありません。今やカーボンニュートラルは世界規模の経済競争に発展しています。

EUでは、「炭素国境調整メカニズム(CBAM)」という仕組みが導入され、環境対策が遅れている国からの輸入品には追加で炭素コストが課されます。つまり、日本企業もその影響を受けることになるのです。そのため日本政府は、2026年に「キャップ・アンド・トレード制度」、2028年には「炭素税」の導入を予定しており、経済構造そのものの転換が求められています。

同時に、これはピンチであると同時に新たなチャンスでもあります。

近年では、ESG投資と呼ばれる考え方が注目され、環境・社会・ガバナンスに配慮する企業が投資家から高く評価されています。企業は、サプライチェーン全体でのCO₂排出量の把握を求められ、GX(グリーントランスフォーメーション)を通じて新しいビジネスチャンスを探る時代に入ってきました。

これからは、技術革新と政策競争のスピードが一気に加速していきます。日本も持続可能な経済モデルを構築し、「変わる側」として世界に追いつき、追い越す準備をしなければなりません。私たちが今、考えるべきことはとてもシンプルです。

未来の子どもたちに、どんな地球を残したいですか?そして、その未来に向かって、どんな一歩を踏み出しますか?と投げかけられました。

主な論点

- CNの主要国の主な政策

- サプライチェーンの環境対応要請が今後さらに強くなる(CSR調達)

- 国の温暖化対応対策計画が2/18閣議決定→国会を通れば加速化される地方こそ今からやっておかないと取引先として選ばれなくなる

- 企業にとってできること(チャンスとして活かす、リスクに計画的に立ち向かう)→環境部門の課題ではなく経営戦略として全部署で対応すべき大きなテーマ。

- 脱炭素政策地域2025年までに少なくとも100箇所。脱炭素ドミノを起こし加速化させる。(取り組みやすい環境を作ることで地方の生き残り)

- カーボンニュートラルは手段であり、目的はウェルビーイング、生活の質を良くしていく、豊かに生きること(人権)

江夏石油江夏専務による取り組み事例

自社のGX(グリーントランスフォーメーション)とカーボンニュートラルへの取り組みについて説明された。江夏専務は経済産業省で中小企業政策に関わった後、現在の会社に所属。創業1900年、石油販売を121年続ける企業でありながら、近年はゴルフリゾート、旅館運営、急速充電器設置、ランドリー事業など、多角化を進めている。

カーボンニュートラルに向けた取り組みとして、再生可能エネルギーの活用が挙げられる。ガソリンスタンドの屋根に20年以上前から太陽光パネルを設置し、自家発電を行っている。また、水資源の有効活用として、ゴルフ場で井戸水を利用したボール洗浄や、洗車機の水をろ過して再利用する取り組みを行っている。

さらに、「一社一山」のスローガンのもと山林管理を積極的に実施。ゴルフ場や霧島・石垣島の山林を管理し、倒木を薪として再利用することで、CO₂削減とコスト削減を実現している。特に、倒木を加工して霧島の旅館で暖房に利用し、薪ストーブを導入することでエネルギーコストを抑え、温室効果ガスの削減に貢献している。

ウォーターサーバー事業では、段ボール包装を廃止し1400万箱を削減、ペットボトルを使わず5.2万トンのCO₂削減を達成。ボトルやキャップのリサイクルも推進している。

本講演では、事業の多角化と環境対策を両立しながら、企業としての持続可能性を高める重要性が強調された。各事業が相互に補完し合う形でカーボンニュートラルを推進し、今後も新たな取り組みを進めていく方針が示された。

花菱塗装技研工業:管理部次長 吉野正樹様による取り組み事例

花菱グループの事業概要とカーボンニュートラルへの取り組みが紹介された。同社は延岡市に本社を構え、従業員約100名、施工事業部・塗装事業部・精板事業部・新富事業部の4つの事業部を展開。特に新富事業部では、レクサス、マツダ向けのピアノブラック塗装を行っている。

カーボンニュートラル推進の背景には、企業PRと中小機構の支援があり、2050年までにゼロカーボンを達成する目標を掲げた。スコープ1・2(自社のガス・電力消費)については、エネルギー消費の可視化と塗装ラインの改善により、塗装サイクルを24秒短縮し、年間28トンのCO₂削減と1685万円のコスト削減に成功。2030年までの削減ロードマップも策定済み。

スコープ3(サプライチェーン全体の排出)では、購入品のCO₂排出量算定や輸送効率の改善が課題。財務データのDX化を進め、特に家庭1(購入品)と家庭4(輸送)のCO₂削減を重点的に実施し、2030年までに2022年比で33.6%削減を目指す。

また、トラック輸送の効率化にも取り組み、県・観光庁と連携して宮崎県企業の物流改革を推進。社内報告会を通じて情報共有を図り、今後はSBT(サイエンスベースドターゲッツ)の取得を目指していく。カーボンニュートラルと経営改革を両立し、持続可能な成長を進める方針が示された。

パネルディスカッション(難波氏、江夏氏、吉野氏)

カーボンニュートラルへの取り組みは、当初コスト増や手間がかかるといった消極的な認識を伴いがちだが、実際には企業や地域社会の新たなビジネスチャンスや生活の質向上につながる可能性が高い。特にガソリンスタンド業界では、高齢者の自動車利用減少やスタンド数の集約化が進む中、合成燃料や太陽光発電など新しいエネルギーソリューションが注目されている。また、国のエネルギー政策によってガソリンスタンドが地域の生活サービス拠点として期待され、コンビニやコインランドリーとの複合化や、将来的なカーボンニュートラル燃料の普及など、新たな収益モデルの創出が見込まれている。

企業にとっては、スコープ3を含むCO₂排出量の可視化とロードマップ策定が重要だ。製造工程や物流を見直すことでコスト削減と環境負荷低減を同時に実現でき、投資家のESG評価にも好影響を与える。とりわけ、空きスペースを活用した他社との共同輸送など、異業種連携による効率化が注目されている。さらに、後継者不足の解消策としてM&Aを活用し、森林や山林を継承・管理してCO₂の吸収源を守るとともに、レクリエーションや地域活性化に生かす事例もある。

こうした取り組みを成功に導くには、経営者のリーダーシップと全社的な共有が不可欠である。役職にとらわれないプロジェクトチームを設立し、全社員が“自社の未来づくり”として参加できる仕組みをつくることが鍵だ。また、国や自治体の補助金・支援制度を賢く活用すれば、初期コストの負担を軽減して太陽光発電などを導入しやすくなる。2050年のカーボンニュートラル実現に向けては、金融機関の積極的な支援や投資家からの厳しい環境配慮要請が追い風となり、最終的には業界の垣根を超えた横断的な連携が新たなイノベーションと持続可能な事業モデルを生み出すと期待されている。さらに、社員や地域住民を巻き込んだ“ワクワクする挑戦”として位置づけることで、カーボンニュートラルは企業と社会を同時に豊かにする道筋へと変化していく。

ピエクレックス社による事業紹介とパートナー募集ピッチ

当社では「アパレル廃棄物を堆肥化し、農業や地域経済の活性化につなげる循環モデル」を提唱している。国がカーボンニュートラル関連で多額の予算を掲げても、地方へ回る補助金は限定的で、遠方への廃棄物輸送によるCO₂排出も深刻化している現状から、地域内で服を分解・再資源化する仕組みを整え、地産地消をベースに循環させる必要性を強調する。

具体的な取り組みとしては、学校やイベントで回収した不要な服を焼却ではなく堆肥場で分解し、そこから得られる肥料で地域の農作物を育て、飲食店や観光資源へと繋げる好循環を生み出す。鳥取市ではベンチャー「スカイヤー」が行政や市民を巻き込み、イベントウェアや制服を循環型素材に変更して堆肥化を促進し、農家の収益向上にも寄与している。当社では服の分解技術と堆肥化ノウハウを公開し、堆肥場整備などの初期費用を一部補助するなど、地域デザイナーや企業と協力して新たな製品やふるさと納税用商品を開発する可能性を示している。

このモデルは廃棄コストやCO₂の削減にとどまらず、地域ブランド力の向上や持続的な環境教育にも大きく貢献する。たとえば学校に堆肥場を設けて生徒が服の分解過程を学べば、服が“ゴミ”ではなく“資源”に変わる実感を得られ、その肥料で育った農産物が地元レストランで提供されることで、地元経済と環境保全が同時に促進される。さらに、観光コンテンツ化や特産品開発と結びつけば、地域外に向けた情報発信力も高まるだろう。当社はこうした循環モデルを全国各地へ普及すべく、国のGX予算だけに頼らず自治体や企業が主体的に参加することで、持続可能な社会をともに構築したいと呼びかけている。その実現には、多角的な視点と連携が欠かせず、地域の独自資源を活かしながら環境と経済の好循環を生み出す姿勢が求められている。

| イベント名 | 今更聞けないカーボンニュートラル |

|---|---|

| 開催日程 | 2025/02/28(金) |

| 開催場所 | ATOMica |

| 地図 |

|