X DOJO -最終報告会- (企業課題提示型公募事業)

このイベントでは、地元の既存企業とスタートアップ企業が連携し、新たな価値創造を目指すプロジェクトの成果が発表されました。複数の企業や団体が、社員のモチベーション向上、コスト削減と売上向上といったテーマに取り組み、実証実験の結果や今後の展望についてプレゼンテーションを行っています。発表会では、大学や地域団体との連携、新技術の活用、地域資源の活用など、多様なアプローチが示されました。

1 宮崎オープンシティ推進協議会の米良理事長挨拶

米良理事長は、昨年の10月から始まったクロス道場の最終日を迎え、参加者への感謝と期待を表明しました。MOCが昨年4月に発足し、ローカルスタートアップの支援と地域課題の解決、既存企業との連携による県内経済の活性化、食産業の振興交流、交流・共創の場の創出の4つの柱で活動してきたと説明されました。これまでの取り組みや、今回の発表会に参加した企業・団体(SUNAO製薬、アンドパブリック、宮崎大学など)を紹介し、企業間のコラボレーションによる新たな価値創造への期待を述べました。

2 クロス道場の趣旨とこれまでの経緯

宮崎オープンシティ推進協議会の島中次長がクロス道場の目的は、県内外、既存・新規企業の連携による新たな価値創造であると改めて説明。3段階(説明会→中間発表→最終発表)のスケジュールを振り返り、本日はその成果を発表する場であるとしました。共立電機製作所が提示した課題に対し、7社8人から応募があり、3ヶ月間の伴走支援を通じて事業共創に取り組んできたことを紹介しました。

その後、最初のテーマ「社員のモチベーション向上策」の発表へと移行しました。

- 「「社内ランチ革命」すなお食堂で健康UP」

SUNAO製薬の坂崎さんが、共立電機製作所に「すなお食堂(通販事業)の商品を福利厚生の一環として提供」する提案を発表。共立電機の従業員のランチ事情(周辺に店舗が少ない、外出が難しい)を踏まえ、手軽で美味しく健康にいい商品の提供を検討することとしました。「九州ドライべジ」を試験導入した結果、従業員の満足度が高かったこと、野菜不足解消に繋がるという声(社員アンケート)があったことを紹介。共立電気製作所の福島さんからは、課題として、利用者の偏りや個包装の要望があがり、福利厚生セットと福袋の定期提供という改善提案もなされました。

- 「大学と連携した共同人事部構想」

宮崎大学地域資源創生学部の谷田貝教授が、若者の県外流出と早期離職という課題に対し、大学と企業の連携による解決策を提案。コロナ禍における学生のオンライン環境への適応と、対面経験の減少が就職活動や入社後のコミュニケーションに影響を与えている可能性を指摘。大学が科学知、実践知、地域知を連携させ、地域共同人事部構想や企業内大学の地域版といった解決策を提案。学生による企業説明の評価トライアル結果を紹介し、学生のタイプに合わせた情報発信の重要性を強調しました。共立電機製作所の清水さんより、大学と協力して大学生の本音をデータとして集約し、今後の採用活動に生かしていきたいとのコメントがありました。

- 「社会的インパクトの可視化による価値の創造」

アンドパブリックの長友さんが、コーチングと社会的インパクトの融合による組織変革を目指すと説明。「ソイル(可能性を育む土壌作り)」「人を手段にせず、ありたい未来を作る仲間になる」深耕土壌へと変革する重要性を、A0層(有機物の堆積層)の例えを用いて説明しました。提案プログラムは、3つのステップを経て、最終的にはロジックモデルをイラスト化して共有することを目指すとしました。共立電機の橋田さんは、社長の理念共有への期待や、社員として誇りやモチベーションを見つめ直すきっかけになったこと、硬い土壌をふわふわの土壌に変えるというコンセプトに共感し、一方通行ではない全員参加型のプロジェクトへの期待を示しました。

続いて、「売上向上・コスト削減策」のテーマで2社が登壇しました。

- 「LED活用によるカカオ栽培技術の創出」

宮崎カカオの大田原さんが、LED活用によるカカオ栽培技術の創出を提案。国産カカオ栽培への挑戦と、成熟期間の長さ、日照不足、冬の寒さ、栽培面積の制約といった課題を説明。先行事例(マンゴー、カカオへのLED照射による成長促進)を踏まえ、共立電照との連携による夜間LED照射の実証実験計画を発表。将来的な栽培技術の確立とパッケージ販売、海外への技術普及によるカカオ豆の供給不足解消への貢献を目指すとしました。共立電照の堀さんからは、大田原さんの研究熱心で意欲的なところがとても共感を持てた、808の貴島さんからは、結果がでるまで長い付き合いになるが、ぜひチョコレートを食べたいとのコメントがありました。

- 「産業廃棄物処理コスト削減」

宮崎県産業廃棄物再生事業協同組合の小垣さんが、産業廃棄物の健康診断を提案。組合の事業内容と、分別によるコスト削減と環境負荷低減の重要性を説明。分別によるコストカット事例や、4つの処分方法(リサイクル、焼却、埋め立て)を紹介。共立電機での高度な分別事例を挙げ、年間約80%の処理費コストカットを実現したと報告。今後の展望として、共立電機の廃プラスチックをリサイクルした製品の提案を示唆しました。小垣さんより工場の清潔さと高い分別意識を絶賛され、共立電機の岩切さんは100パーセント資源化を目指したい、共立電照の前田さんは、これからは新しい考え方を取り入れていきたいとコメントされました。

最後に、「その他」のテーマで提案された内容が3件報告されました。

- 「工場野菜で目指す健康経営」

SUNAO製薬の矢神さんが、共立電機の工場野菜を活用したヘルシーランチ(オリジナルスープサプリ)を提案。工場野菜の栄養価に着目し、粉末化してスープサプリメントとして活用することと検討し、試験販売のアンケート結果や、規格外レタスの活用を試みたことを説明しました。粉末化のメリットや試作品を紹介し、試食を実施。課題と今後の方向性(新卒採用PR、子ども園給食など)を示しました。共立電照の狩野さんは、廃棄レタスが有効活用できてよかった、808の西口さんは、粉末という違った形で人に知られたらうれしいとの感想を述べられました。

「AI搭載カメラ型午睡チェックシステム「ベビモニ」の導入」

EMCヘルスケアの浦上さんに代わり、MOCの杉田本部長が説明。さんこうこども園への午睡チェックIoTカメラ「ベビモニ」の導入を提案。保育施設における睡眠中の事故の多さを背景に、午睡チェックの重要性を説明。「ベビモニ」の機能やメリットを紹介し、参考こども園での実証実験の結果を報告。しかし、ピンク色のカーテンの影響で認識精度が低下し、今回は導入に至らなかった経緯を説明。さんこうこども園からは、期待していた効果が得られなかったものの、今後も良いアイテムがあれば検討したいという意向が示されました。

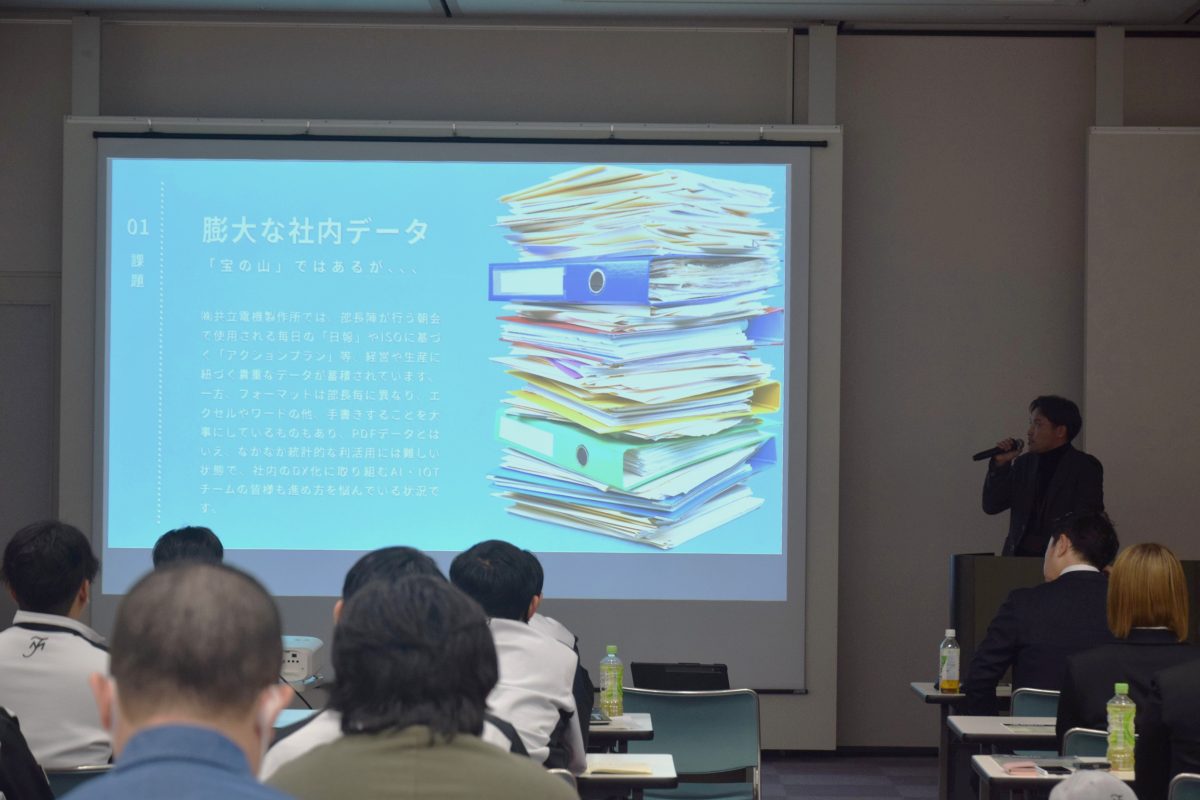

- 「データ利活用環境構築の伴走」

産業システムの黒田さんが提案したデータ活用環境構築の伴走支援につて、MOC島中次長が説明。共立電機に蓄積された日報などの貴重なデータが分析に活用されていないという課題を指摘。米良社長の提唱する週休2日制の実現に向け、データ分析による生産性向上、精度向上、予測可能性の向上を検討したことが報告されました。黒田さんは、何度も何度も協議を重ね、ようやくプロトタイプをつくるということで方向性を見出したこと、共立電機の平塚さんと近藤さんは、データアナリストとの協業の貴重さや、社内のデータ活用内製化への期待が述べられました。専門的な議論が交わされた様子が語られ、今後の進展に期待が寄せられました。

【共立電機製作所・共立電照 米良代表取締役による総括】

米良代表取締役は、8つの提案への感謝を述べ、昭和の軍隊式経営から脱却し、社会の変化に対応できる柔軟な組織への変革の必要性を痛感していると語りました。アンドパブリックとの対話を通じて、硬い組織文化を深耕土壌に変える重要性を認識し、クロス道場が良いきっかけになったと評価しました。

さらに、外部の風や価値観を嫌う企業体質からの変化の必要性を強調。グループ全体の相乗効果のためにも柔らかい土壌が必要だと認識し、多種多様性を受け止められる企業体質への変革を目指す決意を表明。売上向上、利益確保、社員還元、地域貢献という好循環を生み続ける企業体でありたいと述べました。

米良代表取締役は、宮崎オープンシティ推進協議会理事長として、地元企業との連携を通じて、スタートアップの経験を共有し、宮崎の地盤を固めたいというビジョンを語りました。今回のきっかけとなった宮崎大学の淡野先生への感謝を述べ、クロス道場第2弾、第3弾への継続を示唆し、閉会しました。